丈八蛇矛の分かればな

蛇矛(だぼう、じゃぼう)は、柄が長く、先の刃の部分が蛇のようにくねくねと曲がっているため、そう呼ばれる矛。

―wikipedia‐「蛇矛」の項

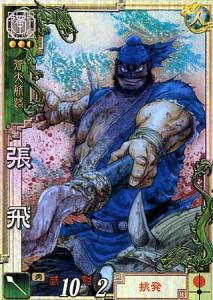

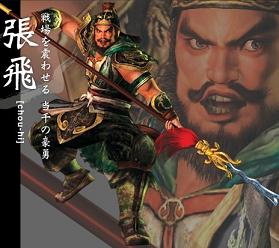

『三国志演義』張飛の得物が「穂先の曲がりくねった長矛」であることはもう言わずもがなであろうと思います。

ところが今回の『三国志研究』に載ってます上原究一先生の「丈八蛇矛の曲がりばな」は意外な論文でした。

そもそも語源的に「蛇矛」に蛇の意味はなく、"蛇"の字が音通によるものであることは先行研究で既に指摘されるところだそうです。

それが後に"蛇"の字に引きずられる形で「蛇のように曲がりくねった刃の矛」という意味に変わったのでしょうが、そこで歴代『三国志演義』の挿絵を見てみれば、実は張飛が「曲がりくねった矛」を使っている挿絵はほとんどないんだそうです。

上原先生の結論としては、『三国志演義』における「蛇矛」とは「一丈八尺ほどの柄の長い矛」という意味であり、現在のように張飛に「刃の曲がりくねった蛇矛」が定着するのは『三国志演義』より更にあと、二十世紀になってからであろうとのことでした。

本場中国で「曲がった蛇矛」が張飛に定着したのが二十世紀になってから。

じゃじゃじゃあ、日本で「蛇矛」が定着するなんてのはもっと後になるわけですか。

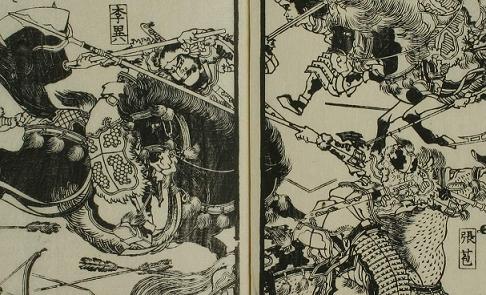

そうしたら江戸時代に成立した『絵本通俗三国志』なんてのはどうなっているのでしょうか?

三叉槍・・・とといった感じでしょうか。

ぜんぜん蛇矛じゃないです。

『絵本通俗三国志』ではほかの場面でもすべて三叉槍になっており、

【長坂橋に立ちふさがる張飛】

【蛇矛を受け継いだ張苞も】

きっと、日本人にとって「蛇矛」がどうゆう武器か分からなかったんでしょうね。

でも文章を読むとなんか特別な武器らしいということは分かる。そこで三叉槍という形にしたのかもしれません。ほか、呂布の方天画戟のビジュアルもわかんなかったのか、やっぱり三叉槍にされてます。

これがやがてちゃんとした「蛇矛」になっていくのでしょうけど、それはいつ頃なんでしょうか。